Il mistero delle muffe buone: cosa rende il gorgonzola sicuro e delizioso

Stesso aspetto, destini opposti: perché alcune muffe vanno buttate e quella del gorgonzola è un tesoro? La scienza dietro questa apparente follia

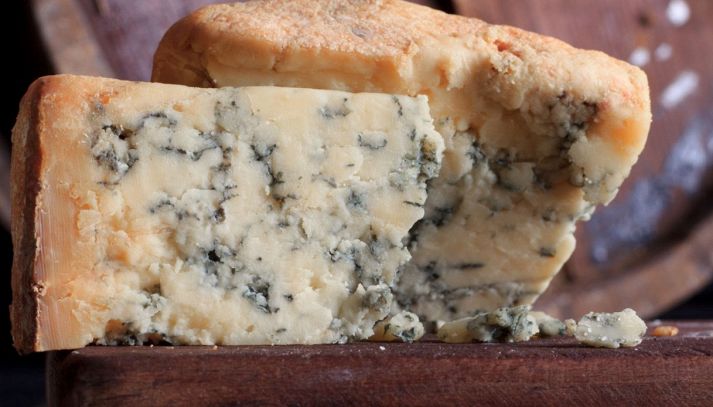

Osservando le venature blu-verdi del gorgonzola, molti di noi si chiedono come sia possibile che quelle muffe siano non solo commestibili, ma addirittura deliziose. Dopotutto, siamo abituati a buttare via il pane ammuffito o la frutta con macchie sospette. La risposta sta in una differenza fondamentale: non tutte le muffe sono uguali, e quelle del gorgonzola sono alleate microscopiche accuratamente selezionate dall’uomo.

Come mai la muffa del gorgonzola non fa male?

La sicurezza delle muffe del gorgonzola dipende da tre fattori fondamentali: selezione, controllo e ambiente. Iniziamo dalla prima, la selezione genetica naturale. Nel corso dei secoli, i casari hanno inconsapevolmente selezionato ceppi di Penicillium roqueforti e Penicillium glaucum che non solo erano sicuri, ma conferivano anche sapori gradevoli al formaggio. Questi microrganismi sono stati "addomesticati" proprio come abbiamo fatto con piante e animali.

Il controllo del processo produttivo è altrettanto importante. Durante la produzione del gorgonzola, ogni parametro è monitorato: temperatura (10-12°C), umidità relativa (85-90%), pH del latte, tempi di stagionatura. Queste condizioni favoriscono esclusivamente la crescita delle muffe desiderate, creando un ambiente ostile per quelle nocive.

Infine, l’ambiente del formaggio stesso agisce come barriera protettiva. Il pH acido, la competizione tra microrganismi benefici e la presenza di sostanze antimicrobiche naturali impediscono lo sviluppo di patogeni. È come avere un ecosistema in miniatura perfettamente equilibrato.

Che ruolo ha la muffa nel gorgonzola?

Le muffe nel gorgonzola non sono semplici ospiti, ma veri e propri artefici del sapore. Il Penicillium roqueforti produce enzimi specifici che scompongono proteine e grassi del latte, creando i composti aromatici caratteristici. Questi enzimi trasformano la caseina in aminoacidi liberi e peptidi che conferiscono il gusto piccante e intenso.

Durante la maturazione, le muffe creano anche piccole cavità nel formaggio attraverso la produzione di gas, permettendo l’ossigenazione interna necessaria per lo sviluppo completo degli aromi. Senza questi microrganismi, avremmo semplicemente un formaggio bianco privo della complessità gustativa che rende il gorgonzola così apprezzato.

La muffa agisce inoltre come conservante naturale, producendo sostanze antibiotiche che proteggono il formaggio da contaminazioni esterne. È un perfetto esempio di simbiosi tra uomo, latte e microrganismi.

Quali altri formaggi hanno muffe commestibili?

Il mondo dei formaggi erborinati (termine tecnico per i formaggi con muffe) è sorprendentemente vario. Il Roquefort francese utilizza lo stesso Penicillium roqueforti del gorgonzola, ma su latte di pecora, creando un profilo aromatico completamente diverso. Lo Stilton inglese presenta caratteristiche venature blu-verdi e un sapore intenso ma più dolce del gorgonzola. In Germania troviamo il Cambozola, un ibrido tra camembert e gorgonzola che unisce la cremosità del primo con le note piccanti del secondo.

Le muffe del gorgonzola

E a proposito di Camembert: fa parte dei formaggi a crosta fiorita (insieme al Brie), dove il Penicillium candidum forma quella caratteristica patina bianca vellutata. Anche qui, la muffa non è un difetto ma l’elemento distintivo che trasforma il formaggio dall’interno verso l’esterno. Ogni tradizione casearia ha sviluppato i propri formaggi con muffe specifiche: dal Cabrales asturiano al Bleu d’Auvergne francese, ognuno con le proprie caratteristiche uniche determinate dal tipo di latte, dalle muffe utilizzate e dalle tecniche di stagionatura.

Come sapere se una muffa è buona o cattiva?

Distinguere una muffa benefica da una potenzialmente dannosa richiede attenzione a diversi dettagli. Nei formaggi erborinati di qualità, le muffe presentano colori uniformi e definiti: blu, blu-verde o bianco a seconda del tipo. Le venature seguono pattern naturali ma regolari, senza macchie nere, rosa o arancioni che potrebbero indicare contaminazioni.

L’odore è un indicatore fondamentale. Le muffe buone producono aromi intensi ma piacevoli, anche se non necessariamente graditi a tutti. Odori acre, di ammoniaca eccessiva o putrefazione sono segnali d’allarme. E poi, la consistenza deve rimanere caratteristica del formaggio: cremosa per il camembert, compatta ma non dura per il gorgonzola.

Un altro aspetto essenziale è la provenienza: acquistate sempre formaggi erborinati da produttori affidabili o rivenditori specializzati. I formaggi industriali sono sottoposti a controlli rigorosi che garantiscono la sicurezza del prodotto. Infine, osservate la data di scadenza e le condizioni di conservazione. Anche i formaggi con muffe benefiche possono deteriorarsi se mal conservati, sviluppando microrganismi indesiderati.

La muffa verde nel formaggio è dannosa?

La risposta dipende interamente dal tipo di formaggio e dalle circostanze: se trovate muffa verde in un formaggio erborinato come il gorgonzola, quella è esattamente la muffa che dovrebbe esserci, perché il Penicillium roqueforti presenta infatti tonalità che vanno dal blu al verde intenso.

Se però scoprite muffa verde su un formaggio che normalmente non ne dovrebbe avere (come mozzarella, parmigiano o pecorino), allora si tratta di una contaminazione indesiderata. In questo caso, la muffa potrebbe appartenere a specie diverse, alcune delle quali producono micotossine nocive per la salute.

La muffa verde su formaggi freschi è particolarmente preoccupante perché questi prodotti hanno pH più elevati e maggiore umidità, condizioni che favoriscono anche la crescita di microrganismi patogeni. A differenza dei formaggi erborinati, mancano le condizioni controllate che garantiscono la sicurezza.

Un elemento distintivo è la distribuzione: nei formaggi erborinati, le muffe verdi formano venature interne caratteristiche, mentre le contaminazioni esterne appaiono come macchie superficiali irregolari, spesso accompagnate da alterazioni di colore, odore e consistenza del formaggio circostante.

Si può togliere la muffa dal formaggio e mangiarlo?

La questione è complessa e dipende dal tipo di formaggio e di muffa. Per i formaggi a pasta dura come parmigiano, pecorino o grana, alcuni esperti ritengono possibile rimuovere la muffa superficiale tagliando generosamente (almeno 2-3 cm di profondità) intorno e sotto la zona contaminata, perché le muffe faticano a penetrare profondamente in questi formaggi densi.

Questa pratica però comporta sempre dei rischi: le muffe producono filamenti microscopici invisibili (ife) che possono estendersi ben oltre la parte visibile. Inoltre, alcune specie producono micotossine che si diffondono nel formaggio oltre l’area apparentemente colpita.

Per i formaggi molli, freschi o semi-molli (ricotta, mozzarella, stracchino, brie non erborinato), la raccomandazione è categorica: se presentano muffe indesiderate, vanno scartati completamente. La loro consistenza e umidità facilitano la diffusione rapida di microrganismi in tutto il prodotto.

La soluzione migliore rimane sempre la prevenzione: conservare i formaggi alle temperature corrette, in contenitori adeguati, rispettare le scadenze e acquistare da fonti affidabili. Quando il dubbio è ragionevole, è sempre preferibile non rischiare per la propria salute. Nel caso dei formaggi erborinati, ovviamente, le "muffe" visibili sono parte integrante del prodotto e vanno consumate senza problemi, purché il formaggio sia stato conservato correttamente e non presenti segni di alterazione anomala.

Ricette al gorgonzola che adorerai:

Antipasti

- Mousse di gorgonzola

- Involtini di prosciutto crudo con fichi e gorgonzola

- Involtini sfiziosi di melanzane al salmone e gorgonzola

- Funghi con yogurt acido e crumble di gorgonzola

Primi

- Gnocchetti al gorgonzola

- Gnocchi di spinaci e gorgonzola

- Risotto gorgonzola e radicchio

- Fusilli con pesto di broccoli e gorgonzola

- Rigatoni al gorgonzola

- Pasta gorgonzola, curry e speck